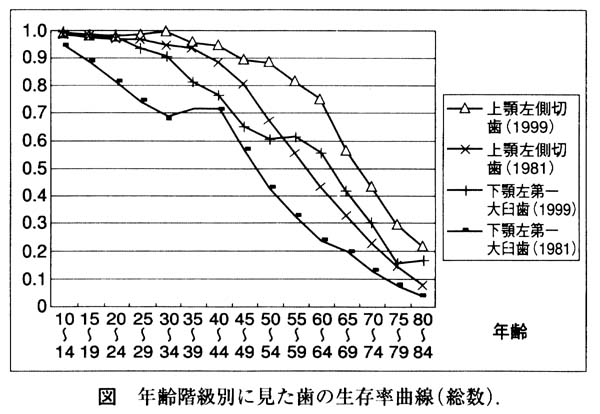

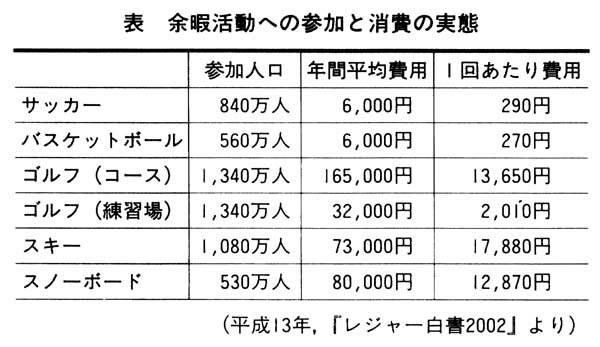

10月号「スポーツ歯学への取り組みに関するアンケート調査結果」を読んで (『日本歯科評論(Dental Review)』11月号に掲載された内容を転載したものです.) たまだやすあき 玉田康明 “ボクシングにはマウスピース”は誰でも知っているが,マウスガードが義務化されているのは,この他にアメリカンフットボール,キックボクシング,女子ラクロス,空手とインラインホッケーの一部などがある. 外傷を惹起する危険性の強いスポーツとしては,レスリング,ボクシング,バスケット,バレー,柔道,スケートなどがあり,マウスガードの装着による外傷予防が必要である. その意味から,マウスガードを作ることのできる歯科医師が全市町村に必要で,今回,28県の参加により「全国スポーツ・健康づくり歯学連絡協議会」が設立されたことはまことに時宜に適ったことと言える.今後はこれを全国展開するために,日歯レベルでの対応を期待する. 日歯レベルになればアンケートにあるように,「ポスター」「パンフレット」「冊子・パネル」等を県レベルで作る必要がないので,ぜひ日歯の対応をお願いしたい.そうなれば,未参加の県歯も対応がしやすくなる利点がある. アンケートでは行政との連携が活発に行われているが,意外に医師会との連携が少ないのが気になった.医科系との関連では,骨格の変形や平衡バランスと噛み合わせの関連が言われており,今後のより緊密な連携が必要と思われる. ところで,24歳以下では歯が抜ける原因は,カリエス8に対しその他の外傷等が2となっており,歯周病原因はほとんどない.したがって,若年者においてはまずカリエスの予防のほうが重要であり,その後に外傷の予防が必要になってくる.図を見ると,歯の生存率は1981年から1999年に至る間にかなり改善されており,カリエスの予防だけでなく,外傷も減ってきているようである.特に34歳以下においては1%に満たない前歯歯牙喪失のために“どこまで対策をするか”という点から考えると,マウスガードは優先性が低いと言わざるを得ない. トップアスリートによる記録の向上という点からは,その経済的価値として十分な報酬が得られるであろうが,一般人や学生の余暇としてのスポーツにかける費用から考えると,表のように,サッカーやバスケットからはマウスガードの価値観が得られないことが予測できる. 今後は,外傷防止のためのマウスガード対策を展開するよりも,トップアスリートの成績向上のための咬合改善治具,余暇費用や参加人数の多いゴルフやスキーなどでの成績向上のための治具として,オクルーザルプレートを前面に出してPRすることが有効である,と考えられる.

|

||

|

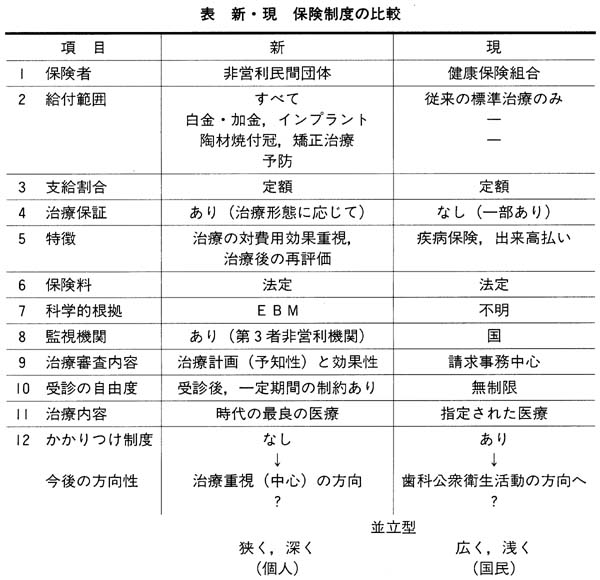

診療現場から希望する21世紀の歯科保険制度〜一私案(第2回)〜 (『日本歯科評論(Dental Review)』11月号に掲載された内容を転載したものです.) わたなべこうぞう 渡部好造 1.歯科健康保険改革の方向 9月25日,厚労相は医療保険制度の抜本改革に向けた私案「国保・政管健保,都道府県に再編する」を発表した.内容は,「全国約3,200の市町村が運営する国民健康保険は2007,8年度をめどに都道府県単位で統合する一方,全国一律で運営している政府管掌健康保険は都道府県単位に分割し,保険運営を効率化する」である. しかし,現制度の中で1部門のシステムの変更は,他者に大きなしわ寄せをきたし,新たな矛盾が生じている.その1つの例が,老人医療費(11兆円)の約70%を健康保険組合等からの拠出金で賄っていることだ.そのため拠出元の健康保険組合等の8割が赤字運営をよぎなくさせられている.中には,健保組合で実際にかかった老人医療費の3倍の拠出をしているところもある(日立製作所健保組合:組合員約49万人,その他多くの組合等),という. このため健康保険組合等は,場合によっては国を相手どり「訴訟も辞さず」の構えだ.それは,この負担の法的根拠が曖昧だからである. もう1つ,日本で行っている「かかりつけ歯科医制度」で気になる点がある.それは,治療重視型の制度か,または広く国民を対象にした歯科公衆衛生活動への方向転換か,はたまた両者共存型なのかはっきりしない点である.もし,現在のようにこの制度を曖昧なまま進める場合は,1990年から取り組んでいるイギリスの「二の舞」になりかねない.それを防ぐためにも,はっきりとしたビジョン(志と理念)構築が必要である. 2.「新・現」並立型歯科保険制度 私は,先月号で「21世紀に対応できる歯科保険制度」と題し“一私案”を提言,その概略を述べた. その中で現在の日本の保険制度を2本立てにすることを提案したが,今回は前回述べた項目をまとめ,さらに補足してみたい.もちろん,具体性には乏しいが,時代に合致した制度を構築するにあたり,少しでも役にたってほしいと願ってのことであるから,ご寛容いただきたい. (1)現制度の方向性 次頁の表は,現在の歯科保険制度の改革案を簡単にまとめたものである.現在の保険制度は表に示したとおりであり,具体的説明は必要ないように思うが,ただ1点,今後の方向性について述べてみたい. もし現制度をもっと時代に合致する効果的なものにするのであれば,次のように改革する方法もある. それは,現制度は現在まで国民に対する貢献度が高かった点と,なじみやすい制度であった利点を利用して,広く国民を対象にした歯科保健公衆活動の方向にシフトすることも可能であろう.そうすることで,矛盾の多かった制度がすっきりとし,貢献点もさらに明確になる. その際には,かかりつけ歯科医制度を十分に活用することで,イギリスの二の舞は踏まず,わが国独自の効果的な制度に変身できる可能性がある.具体的には,対象が患者という個人レベルから一挙に全国民が対象となる壮大なものだが,仕組みそのものの再構築は当然必要である. (2)新制度の特徴 新制度の特徴は,従来の歯科保険制度が包含していた,(1)公衆活動部分と,(2)個人の歯科治療そのもの,の2つを明確に分離した点にある. その中で,(1)は前述の“従来型”が担当する.また(2)は,個人を対象とした「治療そのもの」であり,新制度を特化した形で行う. この制度は非営利団体が運営し,給付の対象範囲は,歯科治療全般にわたる.もちろん,補綴や矯正,インプラント治療等をもカバーする. 支給割合は症例に応じて定額の支給があるが,大きな特徴は治療保証を求める点である.したがって,治療の基本は科学的な根拠(いわゆるEBM)であり,治療内容の審査も治療計画の適合性が対象である.なお,黒字運営を原則とするため,治療後の対費用効果が重要視される. この制度は,本来自由診療の領域まで踏み込んだものであり,自由診療を中心とした医療機関には数々の足かせになるが,長期的視点からすると大きな利点を得ることになる. それは,次の2点である. (1)高額の費用負担で,自由診療分野の診療を受けられなかった患者の治療が可能な方向へ行く(患者さん中心診療の可能化). (2)医療機関の診療レベルのさらなる高度化,および予知性を考慮する習慣化. 3.自由診療の取り扱い 以上述べた新制度の中で,現在の自由診療の形をどのように扱うかの問題が残る.結論から言うと,自由診療は今までどおりの形で存続させることが必要だ. 新制度下で受診した後,ある程度の治療抑制期間が設定されることになるが,そのとき,この期間中にも拘わらず違った治療形態を希望する患者さんも存在することを想定しなくてはならない.その際は,全額個人負担である現在の自由診療形態を存続させ,患者さんの自由を保証しておく必要がある.ここにも,日本独自の特徴があると思う. まとめ 以上,2回にわたり「診療現場から希望する21世紀の歯科保険制度〜一私案〜」を述べた.稚拙かつ偏りのある内容となったが,医療保険制度の改革は避けてとおれない重要な問題である.関係各位の努力に敬意を表しながら,一刻も早い真の改革を希望する.

1)「厚労相の改革試案」日本経済新聞2002年9月26日,第5面. 2)医療再生 第9部,日本経済新聞2002年9月27日,第1面. 3)新庄文明:歯科医療における制度改革の条件,日本歯科医師会雑誌,第55巻6号,p540〜541,2002. |

|